|

|

||

|

Die Mär vom

„gestohlenen“ Liedgut

Ein Beitrag für den e. V.

Musik von unten von Werner Hinze

Als mit den sogenannten 68ern

eine intensive Gesellschaftskritik gegen die

verkrusteten Verhältnisse in Familie und

Universität („Muff von tausend

Jahren“) einsetzte, begann auch die dringend

notwendige Aufarbeitung der nationalsozialistischen

Terrorherrschaft (einige, wenige Ansätze in

der Zeit davor sollen allerdings nicht verschwiegen

werden). Aber, es kam wie es kommen musste, die

allzu verbreitete Schwarz-Weiß-Sicht, die

eben nicht nur konservativen oder rechten Kreisen

vorbehalten war, führte einen Großteil

der Kritiker in die Arme linker Gruppierungen

(„Zwischentöne sind nur Krampf im

Klassenkampf“, Degenhardt).

Damals wiederholte sich auch

der Kult mit dem Begriff „Arbeiter“.

Wiederholen deshalb, weil die ersten, rein

propagandistischen Ansätze zur besonderen

Ausprägung des Begriffs von der KPD der

Weimarer Zeit stammen. Über die DDR (SED)

schwappte das mit der 68er Bewegung in den Westen

über. Zusammen mit der

Schwarz-Weiß-Denke (wenn Nazis böse,

müssen Kommunisten „gut“ sein)

ergab das die kuriose Situation, das sich eine

Vielzahl an kommunistischen Gruppierungen bildete

(DKP, KPD AO, KPD ML, KB, KB-West usw.). Jede

Gruppe hatte ihren Politstar unter den mehr oder

weniger kommunistisch geführten Staaten

(Moskau, China, Albanien usw.) Die Folge war eine

häufig zu kritiklose Übernahme von

Argumenten, ja ganzer Teile der

Geschichtsbetrachtung der SED und ihrer

Vorläufer.

Allen gemein war aber der Kult

um den „Arbeiter“. In der

Bundesrepublik führte das dazu, dass sich

nicht wenige junge Leute das Flair eines Arbeiters

gaben. Die meisten taten das nur, indem sie

entsprechende Kleidung trugen (gut sichtbar war das

bei Hannes Wader), andere wiederum gingen so weit,

dass sie ihr Studium (anfänglich waren es

besonders viele Studenten unter den 68ern) aufgaben

und sich „in die Fabrik“ begaben, um

dort zu agitieren. Ich gestehe, dass ich

bezüglich der Kleidung diesen Trend ein wenig

mitgegangen war. Allerdings, ich kannte die

Situation von Arbeitern, denn ich hatte 1965 nach

dem Besuch der Volksschule (so hieß das

damals) eine Lehre als Autoschlosser begonnen, nur

ich tat alles, um dort wieder raus zu kommen. Schon

allein deswegen, da mir die Themen Autos, Frauen

und Fußball irgendwie zu wenig waren.

In der Ära der Post-68er

bestimmten dann diese Gruppierungen mit ihren

Themen weite Kreise der mehr oder weniger links

stehenden Bevölkerung bis hin zu weiten

Kreisen der eher liberalen bürgerlichen Mitte.

Das war in fast alle Bereichen der Gesellschaft zu

spüren, besonders aber dort, wo im Zuge der

Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus

Geschichte aufgearbeitet wurde, wie z. B. in den

zunehmend eingerichteten

„Geschichtswerkstätten“. Dort hat

es durchaus wichtige gesellschaftspolitische

Aufarbeitung gegeben, allerdings mit dem oben

erwähnten Nachteil. Ich selber war des

Öfteren in den Hamburger

Geschichtswerkstätten jener Tage von

Winterhude, Barmbek und Eimsbüttel anwesend.

Alle diese Einrichtungen hatten mindestens einen

männlichen Zeitzeugen, der in der Weimarer

Zeit in der KPD aktiv war, der sogenannte

„Vorzeigekommunist“. Es boten sich dort

teilweise groteske Szenen, wie die sonst so

kritischen Jungen wie Mädchen oder Frauen wie

Männer diesem Menschen alles, was er sagte,

gläubig abnahmen, ohne auch nur die eine oder

andere kritische Frage zu stellen, selbst dann

nicht, wenn es offensichtlich war, dass das

Vorgebrachte überhaupt nicht stimmen konnte.

In dieser Zeit sind viele Absurditäten in so

manches, durchaus als wissenschaftliche Arbeit zu

bezeichnende Werk eingeflossen. (Es müsste

also so einiges heute noch einmal einer genauen

Prüfung unterzogen werden!)

Aber, diese

„Einstellung“ haben viele bis heute

anscheinend nicht überwunden und somit

versperren sie den Weg (also diejenigen in der

Wissenschaft) sinnvolle neue Erkenntnisse zu

erlangen. Erkenntnisse, die uns heute vielleicht

helfen könnten einige Phänomene, gerade

auf dem Gebiet des Rechtsextremismus, besser zu

verstehen und somit auch besser dagegen arbeiten

könnten.

Erschreckend viele begannen,

auch in der Wissenschaft die Aufarbeitung als

parteipolitische Arbeit anzusehen und

argumentierten fast ausschließlich im

kommunistischen Sinne.

Interessant ist auch, dass

bestimmte Jahre aus der Zeit des Bestehens der

Weimarer Republik schwerpunktmäßig

behandelt wurden. So widmete man sich grob

gesagt besonders den Anfangs- und Endjahren. In

Hamburg hieß z. B. eine umfangreiche

Ausstellung „Vorwärts – und nicht

vergessen. Arbeiterkultur in Hamburg um

1930“. Diese Phasen, zum Beginn und zum Ende

der ersten deutschen Republik schienen wohl besser

zu beurteilen zu sein. Was vielfach fehlte, waren

die mittleren Jahre, die von kommunistischer Seite

als „relative Stabilisierung des

Kapitalismus“ und von anderen als die

„Goldenen Zwanziger“ bezeichnet wurden.

Was in der Regel völlig unter den Tisch fiel,

war z. B. die kommunistische Agitation durch den

Roten Frontkämpferbund, der ja – wie

mehr oder weniger bekannt – 1929

verboten wurde. Dazu später mehr, erst einmal

zurück zu den Post 68ern.

In dieser Zeit habe ich nicht

nur erlebt, wie mancher Zeitzeuge behauptete,

„niemand hat jemals die Rote Front

verlassen“ (Eimsbüttel), sondern auch,

wie das Klischee vom „gestohlenen Lied“

in die Runde geworfen wurde (alle o.g.

Geschichtswerkstätten). Bei einigen war

tatsächlich zu spüren, dass es sie

innerlich betroffen gemacht hatte, miterleben zu

müssen, wie Nazis eines „ihrer“

Lieder sangen. Ein Erlebnis, das man als historisch

arbeitender Wissenschaftler natürlich nicht

nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch akzeptieren

und würdigen muss. Anders verhält es sich

aber bei Leuten, die nachträglich versuchen,

eine politische Gruppierung oder Partei besser

dastehen lassen zu wollen: „Die gute KPD

wurde bestohlen“. Das muss ich nicht

akzeptieren oder gar würdigen. Das muss ich,

zumindest in dem genannten Fall der Lieder, als das

bezeichnen, was es ist: Unfug!

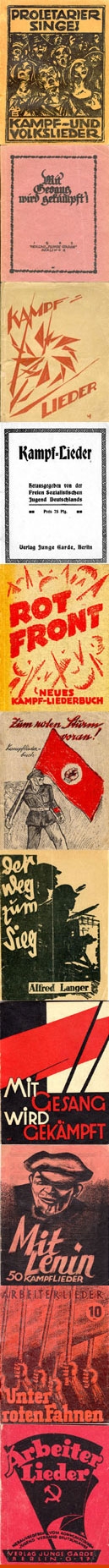

Die Behauptung vom

„gestohlenen“ Liedgut.

Gemeint waren hier Lieder der

Nationalsozialisten, die vermutlich (sicher ist das

keineswegs) auf Vorlagen von Liedern der

Kommunisten zustande gekommen, also von denen

„angeeignet“ worden seien –

gemeint waren also Liedadaptionen. Einer dieser

Vertreter soll hier kurz erwähnt werden,

Professor Dithmar. Er fiel damit bereits 1993 auf,

als er ein Liederbuch zum Thema

„Arbeiterlieder“ herausgab, in dem im

Wesentlichen die unterschiedlichen Arbeiten und

Zusammenfassungen von Inge Lammel (damals Leiterin

des Arbeiterliedarchivs) wiedergegeben wurden

– Kritik dazu: Fehlanzeige. Gelegentlich kam

auch Wolfgang Steinitz zur Sprache. 1998 konnte er

einen kurzen Aufsatz zum Thema „Das

‚gestohlene’ Lied. Adaptionen vom

Liedgut der Arbeiterbewegung in NS-Liedern“

im Buch von Niedhart und Broderick, „Lieder

in Politik und Alltag des

Nationalsozialismus“ platzieren. 2001

züchtete er sich einen Lehrling zum gleichen

Thema an der FU Berlin heran, der seine Meinungen

wiederholte und dafür die Note „sehr

gut“ erhielt.

Da im Bereich der Volksmusik

das Verändern des Textes in jeglicher Form das

Normale war/ist, haben wir uns gefragt: Was steckt

dahinter? Was will uns der Autor sagen? Dass die

Nazis menschenverachtend, rassistisch und

antisemitisch waren (sind) und enormes Unheil

über die Welt gebracht haben? Das wussten doch

wir und alle die, die es wissen wollten, schon

lange.

Er beginnt seinen Aufsatz mit

einem Zitat von 1936 aus der in Moskau erschienenen

Publikation „Das Wort“, allerdings ohne

zu erklären, dass es sich um die

Exilzeitschrift handelt, hinter der eine Gruppe

überwiegend kommunistischer Schriftsteller

standen, aber auch Heinrich und Klaus Mann

gehörten zu den Mitarbeitern (natürlich

erwähnte er auch nicht, dass „Das

Wort“ 1968 in der DDR eine Neuauflage fand).

Kurzgefasst wird dort gesagt, dass die Nazis vieles

bis alles geklaut hätten und somit auch das

Lied. Bei der allgemeinen Behauptung können

wir schwerlich widersprechen und wollen das auch

nicht, doch beim Lied verhält es sich schon

deutlich anders. Dahinter

|

|

|

|

|

|

|