|

|

||

|

Bettler (2)

Innere Mission

- Die Einrichtungen und

Anstalten „freier christlicher

Liebestätigkeit innerhalb der evangelischen

Kirche“ wurde 1848/49 von J. H. Wichern

gegründet. Sie sah ihre Aufgabengebiete in

christlicher Fürsorgearbeit in Gemeinden,

Anstalten und Volksmissionen. 1957 vereinigte sie

sich mit dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche in

Deutschland zum Diakonischen Werk der Evangelischen

Kirchen. Die Leitung besteht aus dem Diakonischen

Rat, der Diakonischen Konferenz und der

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart. Bekannt ist

heute vor allem die Aktion „Brot für die

Welt“.

Klinkenputzen - Betteln

Kommandobruder - Kunden, die von einer duften

Penne aus die Umgegend abfechten

Kommandoschieber - einer, der längere Zeit

in einer Penne bleibt und von dieser aus die

Umgegend abklopft

Kommando schieben - wochenlang die Umgegend

abbetteln

Kunde - Wanderer;

Handwerksbursche,

Wanderbettler, Vagabund, Gauner. Nach L.

Günther 1919 gehört das Wort Kunde im

Sinne von „wandernder (und

‚fechtender’) Handwerksbursche“

zu unserem deutschen Zeitwort „kennen“,

bedeutet also - ebenso wie ursprünglich Kunde

im heutigen geschäftlichen Sinne - eigentlich

„Bekannter“ (schon früh Anredeform

der Landstreicher unter sich).

Arnulph Rentsch schrieb in den

1890er Jahren: ein Kunde „will jetzt jeder

noch so grüne Handwerksbursche sein. Nun,

diese Ehre (?) wird ihm Niemand abstreiten. Diese

sind die Kunden von „neuem Schrot.“

Früher hingegen pochte eine gewisse Klasse -

weitgereiste Handwerksburschen, welche das

„Walzen“ und seine Freuden und Leiden

durch und durch kannten und zum Theil aus dem

Fechten ein Geschäft machten - auf dieses

Vorrecht. Dies sind jetzt die Kunden von

„altem Schrot.“

Schicksenliebe

Er fand sie beim Dorfe im

Straßengraben:

Mädel, dich

möcht’ ich zur Schickse haben!

Sie lachte.

Sie lachte laut und

hängte sich an:

Ach, endlich habe auch ich

einen Mann!

und lachte.

Und lachte, als er ihr

fluchend gebot,

zu betteln um Geld, zu betteln

um Brot.

Und lachte.

Er hat sie nach Rußland

hinein verschleppt,

wo man wohl hängt, doch

keinen köppt.

Sie lachte.

Sie lachte, als er ihr das

Tuch fortgenommen

und sie vor Kälte fast

umgekommen.

Oh, lachte!

Oh - lachte, als er sie mit

Füßen trat

und sie den letzten Atemzug

tat.

Ja - lachte - - -

(Ostwald, Ldb. 1, S. 106f.)

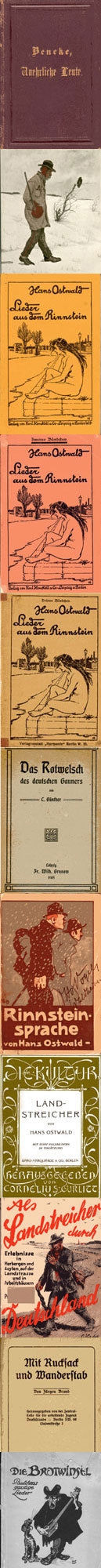

Landstreicher zu Beginn des

20. Jhs.

- Hans Ostwald schrieb

über die Möglichkeiten und Chancen in den

einzelnen Landesteilen der „jedes Jahr

periodisch arbeitslos werdenden Massen“, die

zu Beginn des 20. Jhs. „zu einem großen

Teil auf die Landstraße“ gingen. Es

begann mit „dem geschäftlichen

Niedergang, der 1900 einsetzte“ und die

Kriminalität und die Landstreicherei ansteigen

ließ. (Ostwald, 1906, S. 7) „Der Bauer

aber ist dem armen Reisenden nicht immer so

wohlgesonnen. Wenigstens nicht in Norddeutschland.

Die Süddeutschen sollen den Wanderarmen mit

heiteren Augen betrachten (...) wenn auch einzelne

Landstriche, wie Mecklenburg-Strelitz und Oldenburg

besonders von bettelnden Fahrenden bevölkert

werden.“ (Ebd., S. 54f.) Bayern galt als

Eldorado für Wanderburschen. Auch das

rheinisch-westfälische Industrie- und

Bergwerksgebiet wird bevorzugt, weil es wegen

seiner dichten Besiedelung viel Bettelgelegenheiten

und Unterschlüpfe bot.

Moos

1) Geld, seit dem 18. Jh. im

Rotwelsch (in abweichender Form schon seit dem 15.

Jh.) bezeugt. Aus dem westjiddischen Moes

„Geld“ (hebräisch ma’oth

„kleine Münze, Pfennige,

Kleingeld“. Kluge vermutet, dass auch

„Mäuse“ („Geld“)

diesen Ursprung hat; 2) Zuchthaus (besonders das Z.

zu Kaisheim)

Ortsgeschenke

- werden jetzt in vielen

Städten und Dörfern jedem

Handwerksburschen, der sich ordentlich legitimiren

kann, verabreicht. Die Namen werden in der Regel

eingetragen und in die Legitimation ein Stempel

(„Bettelzinken“) gedrückt. Manche

dieser „Zinken“ erfreuen sich unter den

Kunden einer gewissen Berühmtheit und

besonderer Namen. Die übrigen

„Bettelzinken“ werden in zwei Klassen

getheilt, nämlich „dufte“ und

„mieße.“

Zu den „duften

Bettelzinken“ gehören solche mit den

Aufschriften: Vereins-, Stadt- oder Ortsgeschenk,

Gebestelle, Unterstützungs- und Wander-

Unterstützungsverein; während solche mit

den Aufschriften: Verein gegen Bettelei oder

Hausbettelei, Armenpflege u.s.w. zu den

„mießen“ gehören.

Außerdem zeichnen sich die

„mießen“ von den „duften

Zinken“ im Durchschnitt noch durch besondere

Größe und fetten Druck aus. Wer nun

diese Ortsgeschenke einige Wochen oder Monate

mitnimmt, kann auf diese Weise eine recht

reichhaltige Stempelsammlung erhalten. In 14 Tagen

wird durchschnittlich die Seite eines Arbeitsbuches

voll. Mitunter mehr, mitunter weniger, je nach der

Gegend. Einem „Linkmichel,“ welcher

nicht gern sein Arbeitsbuch verunzieren lassen

möchte, ist noch zu rathen, vor Beginn der

„Stempelsammlung“ hinten etliche

weiße Blätter hineinzuheften. Die

Ortsvorsteher werden gern die Stempel darauf

drücken. Ist jedoch die Stempelsammlung schon

begonnen, so wird das Arbeitsbuch trotz des

späteren eingehefteten Papieres unbarmherzig

zum „Bilderbuch“ gemacht. - Ein oft

recht unangenehmes Gegenstück bilden die

Zinken mitunter zu dem textlichen Inhalt der

Arbeitszeugnisse und Führungsatteste, auf

welche sie gedrückt werden, und es wäre

wohl erlaubt, die Frage aufzuwerfen, ob dem nicht

abzuhelfen sei.

In einigen Orten wird das

Geschenk nur gegen Arbeitsleistung gewährt.

Oft 15-30 Pfennige gegen zweistündige Arbeit.

In anderen Orten wird statt des Geldgeschenkes

Naturalverpflegung, in anderen Verpflegung gegen

Arbeitsleistung gewährt. Natürlich ist es

den Handwerksburschen nicht zu verdenken, wenn sie

die christliche Nächstenliebe und

Wohltätigkeit solcher Städte und

Gemeinden möglichst wenig in Anspruch nehmen.

Abgesehen davon, daß diese letztere

Einrichtung überaus unpraktisch ist, ist doch

noch ganz besonders anfällig, daß dem

„angelnden“ Handwerksburschen trotz

seiner redlichen Arbeit ein -

„Bettelzinken“ und oft noch ein recht

„mießer“, z.B. -“Verein

gegen Hausbettelei“ in die Fleppe

gedrückt wird. Also die Gegenleistung der

betreffenden Behörde bleibt trotz der

Arbeitsleistung immerhin ein Almosen. Ist es da dem

Handwerksburschen zu verdenken, wenn er sagt:

„Almosen hin, Almose her. Wo ich’s

krieg, da hab ich’s. Jetzt fecht’ ich

mir ein Mittagessen bei einem Bauern oder

christlichen Bürger, ohne dafür erst zwei

Stunden arbeiten zu müssen und mir einen

„mießen Bettelzinken“ in die

„Fleppe“ drucken zu lassen; in den zwei

Stunden kann ich 10 Kilometer weiter

kommen.“

Doch da komme ich wieder auf

das Unpraktische zu reden. Also es kommt z.B. ein

Reisender zwischen 2-3 Uhr in einen Ort und soll

dort 2 Stunden arbeiten, also bis fünf Uhr

(denn den Arbeitsplatz muß er auch erst

suchen). Die Verpflegung besteht nun, wenn ich hoch

greifen will, aus Abendbrod, Nachtlager und

Morgenkaffee. Um wieviel dieser Reisende

aufgehalten wird, stelle ich dem Urtheil des Lesers

anheim. (Anm.: Die Arbeitsleistung besteht meistens

in Holzhacken und Steineklopfen.) (Rentsch ca.

1890)

|

|

|

|

|

|

|