|

|

||

|

Bettler (3)

Penne

Herberge, Wirschaft. So

heißt jede Dorfschänke, jedes Gasthaus

oder jede Herberge, wo Fremde übernachten. Es

giebt „dufte“ und

„mieße“ Pennen. In den duften

darf der „Kunde“ Kartenspielen und

Schnaps trinken so viel er mag. Es verkehren

daselbst auch meistens die „Kunden von altem

Schrot.“ Das sind jene, welche aus dem

Betteln hauptsächlich ein Geschäft machen

und nur zeitweilig arbeiten, um die

„Fleppe“ „unanfechtbar“ zu

stellen, sowie auch die älteren der reisenden

Handwerker, welche soviel Erfahrung besitzen, um

sich von den ersteren nicht

„ausschmieren“ zu lassen. Auf den

„duften“ Pennen sind jedoch auch die

meisten „Bienen“ anzutreffen. (Rentsch

ca. 1890)

> Herbergen

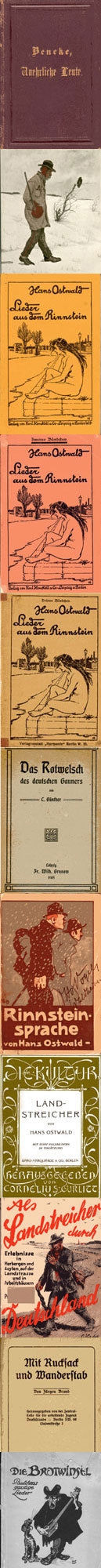

Rotwelsch

Geheimsprache der Kunden

(Vagabunden), die sich aus deutschen

Mundartwörtern (z. B.

„Plattfuß“ = Gans),

verhüllenden Ausdrücken

(„Feldglocke“ = Galgen), dem Jiddischen

und dem Romanes (Sprache der Roma) zusammensetzt.

Das Wort R. taucht erstmals 1250 in einem

liturgischen heiligen Buch (Passional) auf und

meint ganz allgemein geheime arglistige

Wörter.

Die Bedeutung von Rot ist

vielseitig. Einerseits bedeutete Rot im

Mittelhochdeutschen ‚falsch’,

‚listig’, Bettler usw. (1510

heißt im „Liber Vagatorum“, dem

Buch der Vaganten, z.B. ‚Rotboss’ =

Bettlerherberge oder ‚rottun’ =

Bettler). Andererseits steckt in der Farbe Rot eine

tiefe Symbolik. So ist es die Farbe des Blutes und

der Revolution gleichermaßen. Im Mittelalter

galten rote Haare und Bärte als Zeichen der

Falschheit. Rot steckt auch in dem Wort

‚Rotte’ = Schar, Menge, Haufen, Horde,

verbrecherische Bande usw.

Rotwelsch hat umfangreiche

Spuren in unserem heutigen Wortschatz hinterlassen

(z. B. berappen, foppen, Hochstapler, mogeln,

nassauern).

schmal machen

Wirtshausfechten; im Wirtshaus

die Gäste und auf öffentlichen Wegen die

Spaziergänger anbetteln. Wird oft in der Art

gemacht, daß ein besser gekleideter Kunde in

eine Schenke geht und sich ein Bier bestellt. Er

setzt sich an einen Tisch, wo viele Leute sitzen

und redet über schlechte Zeiten. Inzwischen

kommt ein anderer Kunde herein und bettelt. Der

erste gibt ihm sofort 10 oder 20 Pf. Die Leute am

Tisch wollen auch nicht hartherzig sein, und geben

auch, [und so machen die Beiden gewöhnlich

eine hübsche Ernte, (Ostwald, 1906) [dieses

wird nun in verschiedenen Wirtschaften wiederholt,

bis nichts mehr schmal zu machen ist und die beiden

reich beladen in die Penne ziehen., (Ostwald,

1900)

Straßendienst des

Arbeiter-Samariter-Bundes 1926

Der Straßendienst hatte

die Aufgabe, „der Gefährdung

vorzubeugen, dort den jungen Menschen nachzugehen,

wo das Elternhaus versagt, ihn auf seinen

unsicheren Wegen zu beobachten und zu gegebener

Zeit dazwischen zutreten“. In dem Aufsatz

„Aufgaben und Organisation des

Straßendienstes des ASB heißt es weiter:

„Die geschichtliche Entwicklung des

Straßendienstes liegt noch nicht weit

zurück. Sein Vorläufer ist die

Kinderschutzkommission der SPD gewesen, die

versuchte, die Zeitungs- und Milchkinder zu

erfassen. Dann begann man vor etwa 8 Jahren damit,

die Gepäckjungen auf den Bahnhöfen

fürsorgerisch zu bearbeiten und wurde in der

Folge sehr bald auf die Bettelkinder

aufmerksam.“

talfen - betteln

Talf- und Zottelware - Geschenktes und Gestohlenes

Vereine gegen Armut und

Bettelei

Die „große

Depression“, die seit den 1870er Jahren das

deutsche Wirtschaftleben dominierte, brachte in den

1880er Jahren die „Vereine gegen Armut und

Bettelei“ hervor. Ihr Ziel war es, einer

Ausbreitung des unkontrollierten Bettelns durch

zentral organisierte private Wohltätigkeit

entgegenzuwirken. Ein Schild an der Tür sollte

die Bettelnden darauf aufmerksam machen, dass das

Anklopfen sinnlos sei. Wer über eine

entsprechende Legitimation verfügte, sollte

zur Zentralstelle gehen und sich von den

Beiträgen der Mitglieder helfen lassen. Der

Gedanke verlief sich jedoch bereits nach einigen

Jahren im Sande und blieb eine kurzlebige

Zeiterscheinung besorgter Bürger.

Der Amerikaner Josiah Flynt

Willard schrieb zum Ende des 19. Jhs. über

eine Begegnung mit einem der Mitglieder: „Am

vierten April um Mittag kam ich mit Karl in

Braunschweig an. (...) Ein Mann, den er heimsuchte,

war Mitglied des Vereins gegen Verarmung und

Bettelei und hatte das betreffende Schild an seiner

Türe angebracht; aber er benahm sich doch

gegen Karl als barmherziger Samariter. Dies

interessiert mich außerordentlich, denn ich

hatte von dieser Gesellschaft, ihren Mitgliedern

und ihrem Erfolg im Kampf gegen das Vagabundentum

viel Gutes gehört. Ich fragte mehrere Kunden,

was sie von dem Verein hielten. Einer

erklärte, daß er die Mitglieder immer

aufsucht - wenigstens die, welche das Schild an

ihrer Türe hätten - denn man würde

ebenso oft gut behandelt wie nicht. Andere ergingen

sich in drastischen Kritiken und sagten, der Verein

würde einen eher verhungern lassen, ehe er

einem ein Stück Brot gäbe. Ich glaube,

Karl traf das Richtige, als er sagte, daß

einige Mitglieder des Vereins Bettlern etwas

gäben, und andere nicht, so daß also

alles vom Zufall abhinge.“

Die Geschichte der Vereine hat

sich im Lied aber noch bis in die 1930er Jahre

erhalten. Ein Beispiel dokumentierte J.

Rügheimer 1931 - leider ohne einen Hinweis auf

die Melodie:

„Zwei dufte Kunden

zieh’n von Haus zu Haus,

In dem guten Glauben, sie

schlagen etwas ‘raus.

Aber leider ist das nicht der

Fall,

Denn an den Türen steht

dort überall:

[Refrain:]

Hier wohnt ein Mitglied von

dem Verein

gegen Armut, Not und

Bettelei’n.

Hier wohnt ein Mitglied von

dem Verein,

Gegen Armut, Not und

Bettelei’n …“

Winde

Arbeitshaus; Haus, auch jede

selbständige Haushaltung; Krankenhaus;

Tür, Türflügel

dufte Winde - Haus mit freigiebigen Bewohnern

linke Winde - Arbeitshaus

freiwillige Winde - Arbeiterkolonie

miese Winde - Haus mit geizigen Bewohnern;

schlecht gehende Häuser

die Winde spuckt oder steckt

viel - in dem Hause erhält man viel beim

Betteln

Winden stoßen - einzelne gute Häuser

aufsuchen [06], nur Häuser aufsuchen, wo gut

gegeben wird [29]

Winde ungestoßen lassen - 1) Gelegenheit zum Diebstahl

nicht nutzen; 2) Haus nicht abbetteln

Zinken -

1) Vulgärer Ausdruck

für die Nase, besonders wenn sie etwas

hervorragt;

2) Im Rotwelsch des 18. Jhs.

bezeichnete Zink, Zinke (f), Zinken (m) ein

geheimes Verständigungszeichen eigentl. Zacke,

entsprechend der Formder graphischen Zeichen der

Bettler, Gauner usw. (siehe auch Ldb. S. 43)

zinkiert - gestempelt

Zunft

Die Ausübung eines

Gewerbes oder Handwerks war in vorindustrieller

Zeit streng geregelt. Neben der Einhaltung der

besonderen rechtlichen Vorschriften waren die

betreffenden Personengruppen gezwungen, sich in

einer Gemeinschaft zusammenzuschließen, in

der die Rechte und Pflichten genau fixiert waren

(Zunftrolle, Zunftbriefe, in Norddeutschland

Schragen). Das waren in Süddeutschland die

Zünfte und in Norddeutschland die Gilde oder

das Amt. Selbst Bürger, die kein Handwerk

betrieben (Künstler, Gelehrte, Musikanten,

selbst Bettler), mussten sich einer Z.

anschließen (Zunftzwang). Die

ursprünglich hofhörigen Handwerker der

Großgrundherrschaften wurden in den

Städten zu selbständigen

Gewerbetreibenden, wo sie sich dann zu Zünften

zusammenschlossen (Handwerk), die in Deutschland

zuerst im 11./12. Jh. nachweisbar sind. Die

Organisationen standen unter strenger Aufsicht der

jeweiligen Ordnungsbehörde. Ihre Aufgabe

bestand in einer Qualitäts-, Maß- und

Preisgarantie für Produkte und

Dienstleistungen. In dieser strengen Ordnung waren

die Angehörigen der Zünfte wirtschaftlich

und sozial abgesichert. Die Meister hatten in der

Zunft das Sagen, während den Gesellen eine

begrenzte Selbstverwaltung zugestanden wurde (z.B.

bei der Kranken- und Wanderunterstützung).

|

|

|

|

|

|

|